-- 心意六合拳论坛 ( http://www.lsquanyi.cn/bbsxp/ShowForum.asp?ForumID=5 )

--- 学习肖师的《“虎抱头”析疑——兼答王锡斌同志》 ( http://www.lsquanyi.cn/bbsxp/ShowPost.asp?ThreadID=528 )

作者:凌波小仙

发表时间:2013/4/2 17:15:59

“虎抱头”析疑——兼答王锡斌同志

肖力行

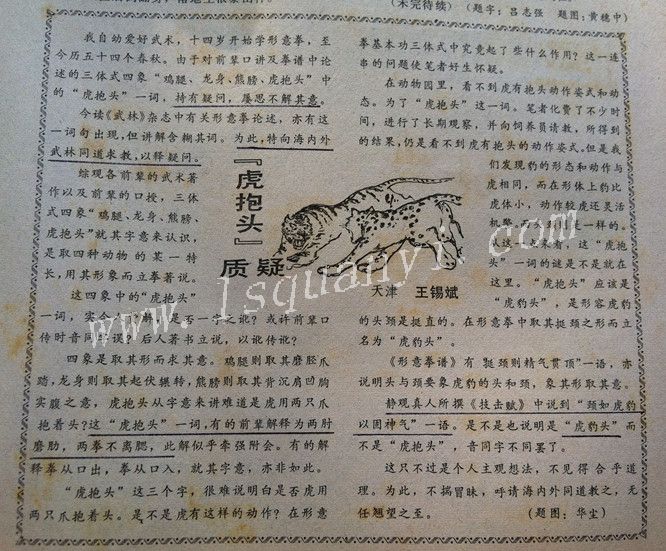

一九八四年第一期《武林》杂志登载了王锡斌同志关于形意拳《“虎抱头”质疑》一文,读后对他的武术钻研精神颇为赞赏;同时想就“虎抱头”一势,谈谈我的见解,以供武林同好参考。

(师父:弟子在网上搜索过,实在找不到王锡斌的《“虎抱头”质疑》原文,在百度查找出来的都是师父的这篇“虎抱头”析疑文,但有人把作者写成了太师父“凌汉兴”。不过,弟子还是找到了一些经人转述的王锡斌写到的相关内容,附在文后。)

“虎抱头”一势,在形意拳中由来已久,斑斑可考,决非以讹传讹。如孙禄堂所著的《形意拳学》,姜容樵的《形意拳》,李天骥的《形意拳术》及《心意六合拳谱》等皆有所载,明确无误,也决非“虎豹头”之讹。(弟子把相关内容整理,附于文后。)《拳谱》云:“熊有竖顶之势”,故有“挺颈则精气贯顶”之说,不属于虎形的范畴。(可能因为没看到王锡斌的原文,弟子不明此句所指为何,与“虎抱头”的关系?)动物园中,虽有老虎展出,但驯养已久,已失天性;它的行动,势必难见全貌。但猫捕老鼠的动作,则寻常可见。捕鼠时,先作吞身之势,然后两爪向外扑去,注意此刻动作,两爪即在头部前正方,爪不外撇,内斜,因虎猫同类,为四爪动物,故不易明看出;若把它这一姿势站立起来(如人立然),即有“虎抱头”之形象。(网上有一段比较有意思的视频,不知是否有类似处?附于文后。)象形取意,以一臂屈肘置于中线前方的为“单虎抱头”,以两臂屈肘置于中线前方的为“双虎抱头”,在拳术中则为兼顾带打,既能护卫自己的胸部、面部,又能进击对方。(重点知识,要谨记!)

如片面强调“虎抱头”是否应为虎用两只爪抱着头等等,实为象形取形,则大谬矣,不可取也。先哲立拳,开宗明义即为象形取意,泛取各形之特长,演为身法,其取拳艺名称之时,用心良苦,十分妥帖,不可轻易改动,以失其真。(师父教诲,弟子谨记!)现在有些人表现猴拳中的某些动作,把猴表现得惟妙惟肖。东捉蚤,西抓痒,以博得观众的哄堂大笑,鼓掌叫好,其实已失猴拳的意义,徒为表现猴相,取悦观众而已。猴拳内涵已失,“武术”二字亦不复存在。(可悲!可叹!)我们打猴拳,应取猴的纵身之灵,抓拿之精,机警敏捷诸特点,演为猴拳,所谓取其精华,弃其糟粕,并非要学像猴子,其理一也。

昔先辈心意六合拳名师姚连山,惯用“双虎抱头”,笑脸迎敌,双手似理发,瞬息间顺势变为双剪手大劈而下,对手即面北矣,时称绝招。近代河南心意六合拳名家卢嵩高老师的“单虎抱头”拳势,艺冠一时,蜚声武林。现将珍藏三十多年卢老师生前所摄之“踩步摇闪把”一式拳照刊出示范,他置于中线前方的左手,即为“单虎抱头”;此式又兼寓四象之意:鸡腿、龙腰、熊膀、虎抱头。(能看到《武林》原文就好了!)

鸡腿者,取其扣裆之意也。龙腰者,取其折身之义也。熊膀者,取其沉肩之长也。虎抱头者,手不离腮也。故《拳经》云:“肘不离肋,手不离腮。”即此理也。

拳有心意、形意名称之别,仅为河南、河北、山西地域之分,实乃同宗异支,一脉相承,而拳理为一师所传,完全相通。上述“虎抱头”一势的见解,权作答问,如有异议,还望武林同道赐教。

(原载一九八四年第六期《武林》)

[此帖子已被 凌波小仙 在 2013-4-2 17:16:36 编辑过]

作者:凌波小仙

发表时间:2013/4/2 17:18:35

在网上搜索到的王锡斌《“虎抱头”质疑》一文相关:

作者说:他曾经多次到动物园里去观察,始终没有看到老虎有抱头的习惯。所以他疑为,不应是“虎抱头”,而应该是“虎豹头”。

他分析为:虎、豹都没有低头的习惯,这就是太极拳讲的领劲,此式的意思就是要像虎、豹的头一样,向上挺起。

他还说:抱头推山,抱着自己的头怎能推山呢?所以他又说:豹头推山。就要像豹子那样勇猛地把山推出去。杨式太极而命名为:“抱虎归山”,但后学之士则认为,普通人何以有如此神力,顾有人提出质疑说:可能是“豹虎归山”,认为这是前人的音同字讹之顾。

作者:凌波小仙

发表时间:2013/4/2 17:21:23

为进一步学习,我查阅了上文所提到的一些前辈大师所写的“虎抱头”相关,但感觉上这些记载都不够明确、不够透彻。也许正因此,当年王锡斌会对“虎抱头”提出质疑。

相比较,肖师在《“虎抱头”析疑》一文中,把“虎抱头”从外形、身法、到拳理、拳义都讲明讲透了,而且简明易懂,十分生动形象,真可谓对“虎抱头”三字一举而定乾坤!难怪乎,肖师的“虎抱头”析疑文一经发表,至此再无人提“虎豹头”了,就连王锡斌的原文都已难觅踪影。

(师父发表水浪拳五字歌诀的时候,小仙刚刚出生,发表这表文章的时候,小仙才满周岁。想不到,那时的师父就已经如此厉害了呀,已是当仁不让,尤胜先贤!难怪小仙会如此崇拜师父呀!)

孙禄堂《形意拳学》

谓之心与意合,意与气合,气与力合,此之谓内三合也。又云式立定之时,谓之鸡腿、龙身、熊膀、虎抱头。取名一气含四象也。易云:四象不离两仪两仪不离一气,一气自虚无兆质,两仪因此一气开根也。鸡腿者:有独立之形也。龙身者:三折之式也。熊膀者:项直竖之劲也。虎抱头者:两手相抱有虎离穴之式也。

姜容樵《形意母拳》

六合者,鸡龙熊鹰虎雷。形意拳之身法,六形合为一体也。”由是可知,这是形意拳身法要领的总括。身法,不仅包括了身手头足的静态姿势,也包括了伸手投足的动态要领,同时,形与意合,更深层次地概括了拳意、劲意等意识的应用。

所谓鸡腿,在形指的是腿形步法,双腿似直若弯,每动,后腿必有蹬意,前腿必有踩扒劲;

龙身,有缩涨变化之功,其形含胸拔背,裹胯松腰,上身似斜非斜。每一式必有一束一展是取其意;

熊膀,即熊形,熊有竖项之力,扣肩撑背,头顶项竖是取其形;力聚于背,蓄于肘而后形于拳是取其意;

鹰捉:鹰爪有抓捋之长,掌含指撑,使力达筋梢,是取其形;出手裹翻而回手撕摞是取其意。而六艺皆重取意,故不言爪而言捉。

虎抱头,或言虎豹头,或谓如虎豹之首,神采奕奕,精神饱满。个人以为这是附会之言。虎抱,言虎之扑食,必先蓄势于身。何谓“抱”,躬背而缩身,前爪藏于颌下,此即为抱也。是时,其目注于目标,头引而项直。故形意拳肘不离肋,手不离胸,此取虎抱之形;其势欲展而束,其劲非落而不发,是取其意。

雷声:雷有崩山碎石之威,丹田气动,声随气发,以声助力,是取其形;四稍惊起,力猛劲决,是取其意。

李天骥《形意拳术》

古拳谱表明,初期的形意拳健身、技击二者并重,拳法内容比较简单。基本拳法为前六势、后六势,前者劲刚,后者劲柔。动作强调六合、五行和刚柔变化。基本要领概括为:龙身、熊膀、鸡腿、鹰爪、虎抱头、雷声。

[此帖子已被 凌波小仙 在 2013-4-3 9:54:15 编辑过]

作者:凌波小仙

发表时间:2013/4/2 17:22:59

网上找到的一段视频——“猫扑”

[此帖子已被 凌波小仙 在 2013-4-2 17:24:21 编辑过]

作者:青蓝

发表时间:2013/4/2 23:12:45

正如肖师所言:世上只有名医和庸医之分,没有老中医和小中医之别.

[此帖子已被 青蓝 在 2013-4-3 8:01:33 编辑过]

作者:凌波小仙

发表时间:2013/6/24 16:05:33

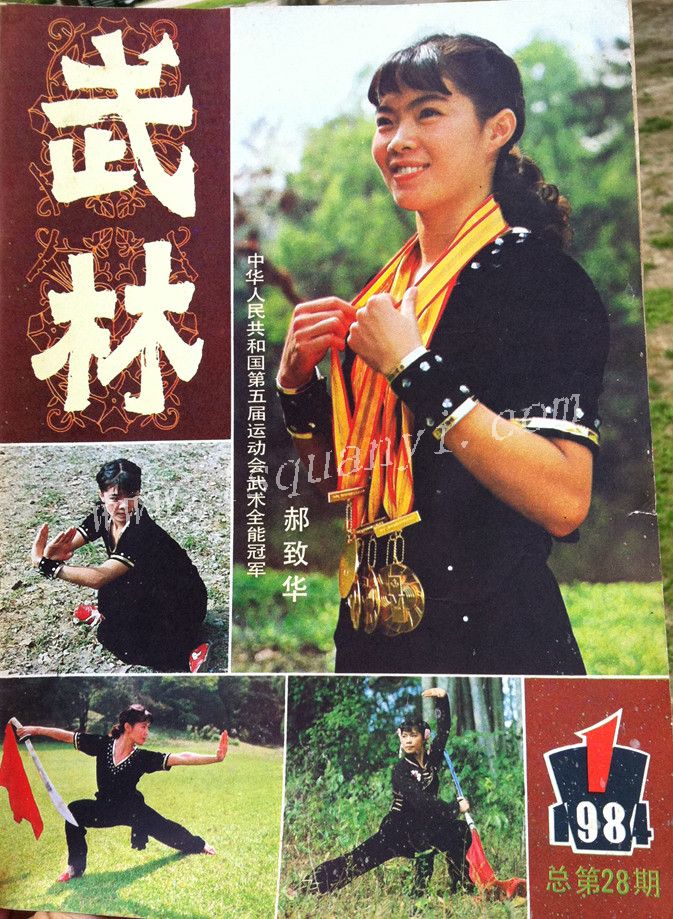

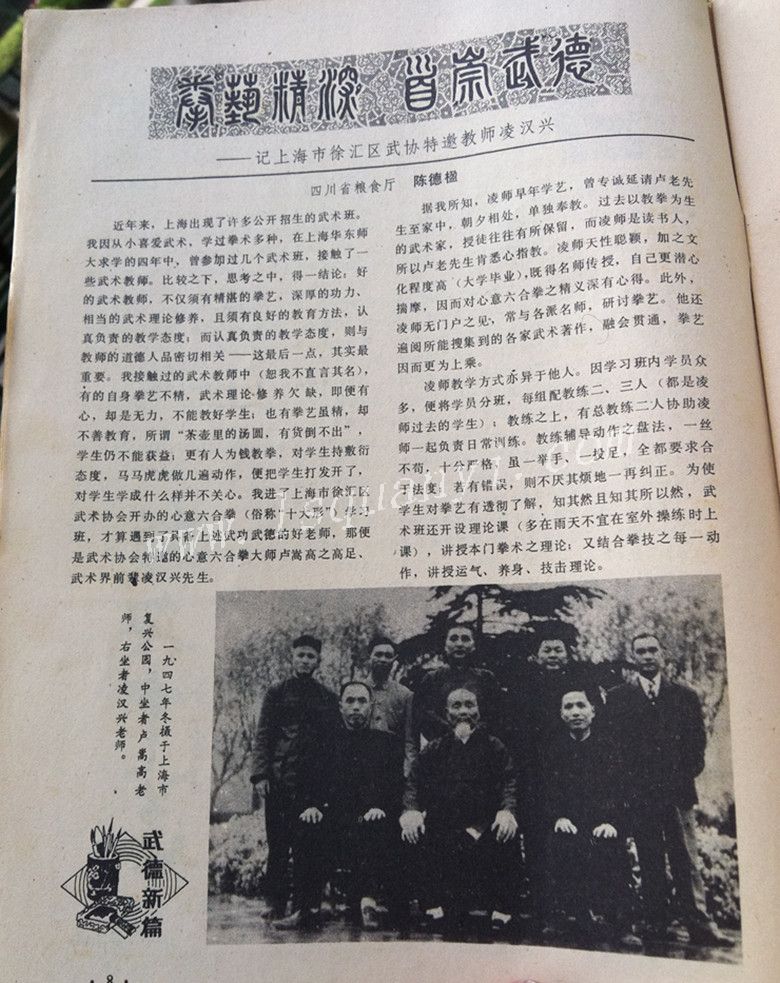

因我在学习师父写的“虎抱头”析疑的文章时,一直没要找到所针对的前文《“虎抱头”质疑》,师父特意花时间为我翻出了他在84年订阅的《武林》杂志,找到了王锡斌的《“虎抱头”质疑》原文供我阅读。

师父看到了发表在同一期《武林》杂志上的陈德楹师兄所写的《拳艺精深 首崇武德——记上海市徐汇区武协特邀教师凌汉兴》一文,回想起了,当时正是因为有德楹师兄发表的文章,我师父才比较认真地看了该期的《武林》,这才读到《“虎抱头”质疑》一文,觉得文中所述可能会对练习“十大形”的读者产生误导,自己不得不做一番“析疑”以正视听,故而发表了这篇《“虎抱头”析疑——兼答王锡斌同志》。

为保留一段历史,特将师父替我整理出来的相关材料跟贴如下:

[此帖子已被 凌波小仙 在 2013-6-24 16:07:30 编辑过]

| Copyright 2006-2007 Powered by BBSXP 7.00 Beta 1 ACCESS © 1998-2006 Server Time 2025/9/15 7:57:58 |